東京、アルマジロ

東京、アルマジロ

written 2016/9/5

先に当サイトでもご案内していたように、東京都代々木上原「ムジカーザ」での、ミュージカリスランドP&D主催のコンサート「東京細胞2016」にて、委嘱により書いた私の作品「Armadillo Textures for 2 Piano and Electronics」が演奏されると言うことで、9月3日(土)から4日(日)にかけて単身、北海道から東京に旅立った。

私の音楽は、現代音楽的な作品をちゃんと譜面化するようにして以来、いくつかの作品がエクアドルとかイタリアとかロシアとか、海外の演奏会でたまに取り上げていただけるようになったが、遠すぎてどれも初演に立ち会うことができなかった。

今回は東京だし、音楽家の方々と実際にお会いしてコミュニケーションを広げたいとも思い、大胆にもでかけることを決めたのである(昨年は「おしり」が東京で初演されたのだが、金銭的にも難しくて断念した)。

私は早死にすると決めてかかっていたのに意外となかなか病気にならず、漫然と生き続けているわけだが、死ぬ前に一度くらいは、自分の音楽がコンピュータではなく生身の人間によって、目の前で演奏されるという光栄な場面を体験しておきたかった。

9月3日、コンサートまで

午前の航空便で新千歳空港から羽田空港へ。その後、順調に旅は進んだが、新大久保のホテルでまだチェックインさせてもらえないという「予定外」があり、やたら早くにムジカーザに到着する羽目になって、ちょっと困った。旅行費用も既に結構かかっており、買い物を楽しむつもりもなかったから、時間をつぶせない。

昼の部のコンサートが終わった頃、入り口でいきなりお会いしたピアニストの加藤麗子(ぴょん子)さんの声が想像よりもはるかに高くて腰が抜けそうになった。演出・総監督の松本和貴さんは何となく想像通りのお声。Facebookでのお友達、齊藤拓さんにもお目にかかり、少しお話しすることができた。とても感じのよい方だった。そういえば、今回の旅行ではiPhoneで何枚か写真を撮っていたにもかかわらず、齊藤さんの写真を撮るのを忘れていた。ツーショットで撮りたかったのに、残念。

出演者、スタッフの皆さんがお食事を取られているあいだ、会場には誰もおらずあまりにもヒマだったので、会場のピアノ、象牙鍵盤のベーゼンドルファーとスタインウェイをいじり始めた。相当ヒマだったし、叱られなさそうだったので適当に即興演奏したり、電子ピアノでは確認できない弦の共鳴効果で遊んだりしていた。

ところが、後で知らされたのだが、この模様がモニターでスタッフ控室のみなさんに筒抜けで、観察されていたらしい。恥ずかしい・・・。

コンサート「東京細胞2016」夜の部

さて17:30開場に向けて、お客さんが入り口付近に集まってくる。これが予想以上に長蛇の列となった。私もその最後尾に並んで、改めて入場。「ピアノとマジック」と銘打ったこの不思議な位相のコンサートの客層ってどういう感じなのか、と前から疑問に思っていた。ピアニストの加藤麗子さんや金平夏花さんはピアノ教室の先生なので、その生徒さんも多いだろうと考えていたが、実際には子どもはそんなに多くなかった。ピアノ仲間は結構いたかもしれない。お年寄りは見かけなかった。30代から60代くらいまでの男女がいちばん多いように見えた。

ファーニホウやシュトックハウゼンを取り上げるバリバリの現代音楽コンサートではないから、筋金入りの現代音楽ファンは来ないだろう。しかしチラシに「世界初演」と大々的に書かれている私の名前はもちろん完全な無名だし、ローゼンブラットさんも日本ではほとんど知られていない。

面白いことに、コンサートの最中は携帯電話は禁止だが、撮影はOKというアナウンス。しかも、松本さんの提案で「ポケモンGO」もOK。休憩時間には「ポケモン捕まえてね」とのアナウンスが流れた。ムジカーザは「ポケストップ」になっているから、松本さんが「ルアーモジュール」という有料ツールを使うことにより、ポケモンの出現率がぐっと上がる。開場時間頃から、松本さんよりも先に「ルアーモジュール」を使ったのは、実は私である(30分しか効果は継続しない)。

面白いことに、コンサートの最中は携帯電話は禁止だが、撮影はOKというアナウンス。しかも、松本さんの提案で「ポケモンGO」もOK。休憩時間には「ポケモン捕まえてね」とのアナウンスが流れた。ムジカーザは「ポケストップ」になっているから、松本さんが「ルアーモジュール」という有料ツールを使うことにより、ポケモンの出現率がぐっと上がる。開場時間頃から、松本さんよりも先に「ルアーモジュール」を使ったのは、実は私である(30分しか効果は継続しない)。その後、コンサートのあいだに私もアナウンスどおりiPhoneで写真撮ったり、「ポケモンGO」をしたりしていたが、見渡す限り他にポケモンをやっているお客さんはいなかった。本当にポケモンやっていたのは、実際は私と、DJやりながら遊んでた松本和貴さんだけだったかもしれない(笑)。ちなみに「ポケモンGO」は私はふだんほとんどやらないので、レベルは10くらいで止まったままだ。

コンサートのあいだじゅう写真撮影OKということで、あちこちから「カシャ、カシャ」という音が聞こえてくるのだが、最初予想したほど気にならなかった。むしろ、そのように一定程度の自由な動きを許容することにより、お客さんと演奏者たちとのあいだの垣根が払われるような気がした。

クラシック音楽と言えば、かしこまって聴くもの、という常識が一般的であり、そのように「かしこまって聴くクラシック音楽」を「わたし聴いてるのよ」という外見上の知的ステータスがほしくてクラシックコンサートに行くスノビズムおじさん・おばさんとか、結構多いのではないか。単にステータスをまとう自分が好きなだけなので、本当に音楽をよく聴き、考えているわけではない。だから、だれか権威ある人が「この音楽は天才的だ」と誉めると、みんなが「ああ、わたしにもよくわかるわ」と言いたがってそちらに殺到する。かなり昔の、NHKで「百年に一人の天才かもしれない」という報道により日本でだけ大人気になったスタニスラフ・ブーニン騒ぎ(ブーニン自身は良いピアニストではあるがそこまで独創的ではないと思う)や、記憶にあたらしい「耳の聞こえない被爆二世、天才佐村河内守の感動のシンフォニー」騒ぎ(しかも代筆発覚したら、感動した記憶を弁護するために今度は新垣さんに「天才」の冠をつけたがる馬鹿馬鹿しいジャーナリズム)なんか、そういう「偽-教養人」ばかりが日本人の「一見教養層」にゴマンといることを暴露した。彼らには真の知性も教養も思想もないから、自分ではなにごとも判断できず、権威が配列した価値観に盲目的に隷従することで、自分も権威の側にいるというつもりになって酔いしれる。そういえば、武満徹だって、ストラヴィンスキーに絶賛されなければ、あんなに有名になれず、派閥相競う日本音楽界の下層に埋もれていたかもしれないではないか。

今回のコンサートは、チラシからして既に、そのような偽スノビズムおじさん・おばさんたちを寄せ付けないポップさ、軽快さを醸し出していた。

このコンサートでは最初からそんな「クラシックを聴くときの改まったかっこう」は閉め出される。演奏者たちの登場からして既に、「笑い」のなかに立ち現れる。しかも演奏中でも、いいタイミングで「笑い」を誘うジェスチャーや演出、小道具が持ち出される。・・・こんな風に言えば、「真面目一辺倒」なクラシック「擁護者」を激怒させるだろうか。いや、このコンサートは「音楽」なるものが、もともと民衆がくつろいで共に楽しむ社会的行為であり、「偉大な音楽家」と「凡庸な聴衆」という垣根をぶち壊してくれるような、反-スノビズムの試みなのだ。

ここでの「笑い」はちっとも「芸術の軽視」なんかではない。その証拠は、確かな技巧と絶え間ない練習に支えられた、極めてレベルの高い音楽を聴けばすぐにわかる。そうした素晴らしい音楽に囲まれながら、聴衆は時に笑い、リラックスすることで、コンサート会場というこの「場所」に根ざした、社会的すなわちコミュニケーション的な「出来事」を体験し、みずから参加していくのである。

このコンサートは西洋近代の「天才神話」や権威主義とははるか遠いところまで行って、音楽に触れることの原初的な楽しさを思い出させてくる。

たとえば、最初の方でジョン・ケージのリビングルーム・ミュージックをやったのだが、それは原典どおりのものではなくひとひねりがあった。何曲目かで4人の奏者が各自新聞を広げ、リズムに乗ってぶつぶつと読み上げる。本当は反戦的な詩に基づいた曲らしいのだが、今回のアレンジでは、なんと途中から競馬新聞を持った奏者が、競馬の実況中継を始めるのである。もちろん、聴衆は大いに笑う。

たとえば、最初の方でジョン・ケージのリビングルーム・ミュージックをやったのだが、それは原典どおりのものではなくひとひねりがあった。何曲目かで4人の奏者が各自新聞を広げ、リズムに乗ってぶつぶつと読み上げる。本当は反戦的な詩に基づいた曲らしいのだが、今回のアレンジでは、なんと途中から競馬新聞を持った奏者が、競馬の実況中継を始めるのである。もちろん、聴衆は大いに笑う。自作にこんなことをされたら、権威主義的傾向のある「偉い」芸術家であるピエール・ブーレーズやカールハインツ・シュトックハウゼンなら激怒したことだろう。しかしたいへん人間的に「出来た」人だったらしいジョン・ケージは微笑んでうなずいたかもしれない。少なくとも私には、こうしたアレンジはケージの名を貶めはしないし、20世紀において本当に偉大だったケージの音楽的精神の本質から外れたものではなかったと思われる。

そして弁護士マジシャン小野智彦さんによるマジック。私も実際にコンサートを目撃するまでは、マジックと音楽演奏会がどのようにつながるのか? とやや疑問を持っていたのだが、見事にそれはシームレスにつながっていた。それは音楽と音楽の合間のインターバルとしても作用し、後続の音楽に聴衆の心を集中させるのに一役買っていたし、マジックによくあるように、任意の観客を前の方に誘い出して、会場の「一体感」をさらに増進させた。

そして弁護士マジシャン小野智彦さんによるマジック。私も実際にコンサートを目撃するまでは、マジックと音楽演奏会がどのようにつながるのか? とやや疑問を持っていたのだが、見事にそれはシームレスにつながっていた。それは音楽と音楽の合間のインターバルとしても作用し、後続の音楽に聴衆の心を集中させるのに一役買っていたし、マジックによくあるように、任意の観客を前の方に誘い出して、会場の「一体感」をさらに増進させた。そもそもこのコンサートのタイトルは「明らかに美女が野獣であった為、詐欺による取消が成立した事例」というのだが、弁護士である小野さんが「美女が出ると思ってコンサートチケットを購入したお客さんが、コンサートで、美女じゃなくて野獣じゃないか!と怒り、訴えたらどうなるか」という法律的な問題を提起する。このストーリーがコンサート全体のプロットを示すのだが、予想と違って、演劇的なコンサートではなく、ほのめかされているだけである。

ということで、美女ピアニスト(と美男ピアニスト)たちが演奏するごとに、どんどん野獣化するのだという暗示で、後続の音楽演奏に受け継がれていく。

なお、マジックの最中、加藤麗子さんがバックで静かにケージの「トイピアノ」を、普通のピアノで弾いていた。若い頃からピアノの音が聞こえてくるとそちらに集中してしまう私の習性では、そっちの方に気を取られ、マジックの話術からときどきそらされてしまったが、そんなのはきっと私だけだろう(笑)。

後半ではアレクサンドル・ローゼンブラットさんの新曲初演を含むプログラムがセットされていた。日本ではほとんど知られていないようだが、ローゼンブラットさんは現役バリバリの、ロシアに多いコンポーザー/ピアニストタイプの方で、その作品はいかにもロシア的な情緒性にジャズの要素も盛り込まれている。長大な新曲「美女と野獣」は、この演奏会で大好評だったようだ。調性的な音楽なので、私はさほど興奮しなかったのだが、こんなやつもきっと私だけだろう。この作品で発揮されたピアニストたちの技巧は聴衆を唖然とさせるものだった。

ピアニストは加藤麗子さん、金平夏花さんの他に、男性陣として、別府龍一さん、川西宏明さんという合計4名なのだが、どの方も、コンサートの随所でヴィルトゥオーゾ的技量を発揮しており、驚きが4倍になり、コンサートの音楽的レベルの高さを誇っているかのようだった。なお、川西さんは作曲家でもあり、幾つかの編曲と自作品をも披露してくれた。別府さんは要所要所でいい味出して笑わせてくれた。この男性2人は本当にエンターティナ―。

個人的には、はじけたような明るいキャラで、演奏となると豪快な技巧を見せつける小柄な金平夏花さんがとてもキュートに見えた。特に「ハチ」の衣装とか。(しかしエネルギーを使い果たしたのか、彼女は夜の飲み会でぐったりされていた。お疲れ様でした。)

個人的には、はじけたような明るいキャラで、演奏となると豪快な技巧を見せつける小柄な金平夏花さんがとてもキュートに見えた。特に「ハチ」の衣装とか。(しかしエネルギーを使い果たしたのか、彼女は夜の飲み会でぐったりされていた。お疲れ様でした。)一方で加藤麗子さんは、不思議な貫禄があって、この方の技術もやはり凄かった。うーん、人格的なものもあるのだろうが、強いバイタリティーというかパワーが、音楽にも現れていて、安心して聴けた。彼女はピアノ指導者としても何やら受賞されている、一流の先生だそうだ。

アルマジロのこと

忘れそうになったが、私の「Armadillo Textures」。バックにエレクトリックなサウンドを再生しながら2台ピアノを演奏する作品だが、やはり会場の音響設計が難しい。そんな風に使われることを想定していないコンサート会場のアナウンス用スピーカーは、位置が微妙で、座席によって聞こえ方が違ったらしい。私の席では少しバックトラックが大きすぎるように感じられ、かつ、なぜか不明瞭に聞こえる箇所もあった。しかし、この難曲を2人の女性ピアニストは見事に演奏してくれた! ちょっと「あれ? あれれ?」と思ったところも数カ所あったのだが、そんなの他の聴衆にはばれてないから大丈夫! むしろ、こうした「ハプニング」を通して、私が孤独に製作した楽曲が新たな経験を積み、成長していくような感じがした。名人も失敗することはあるのだ。それでも最後まで弾きこなした2人は凄い。(昼の部の演奏は完璧だったらしい。そちらの録音も聴いてみたい。)

「難曲」と言ったのは、ピアニストにもの凄いパッセージを弾かせているわけではない(パワフルな彼女たちの技量にとっては、そんなことは何でもなかったろう)。リズムが難しいのだ(あと、私特有の複雑な和音の連続と)。ぼんやりと何となく聴いているとわからないかもしれないが、ときどき拍子が変わっており、中でも「16分の4+5+4」が出てくるところなど、加藤さんたちを余計に苦労させてしまった。つまり4分の3拍子の、真ん中の拍が、16分音符1個分多いのだ。ここは3つの強拍のアタマにバスドラが入っているのだが、よく聴いてみれば、「へんなタメ」が周期的に入ってくるのでずっこけた感じが出る。踊りたくてもなかなか踊れないはずだ。

ここはたぶん、8分音符で(2 + [1.5 + 1] + 2)という感覚で、「タン・タン|タアン・タン(又はタン・タ・タン etc.)|タン・タン」というノリを身体的に覚えるしかない。8分の2+2.5+2と表記した方が分かりやすかったろうか。最初から最後までこのリズムなら慣れてしまえるのだろうが、途中でちょっと出るだけなので、厄介だったのかもしれない。

前衛的エレクロニカや、最前衛的な現代音楽ではさほど突飛ではないと思ったのだが、ピアニストのお二人にへんなご苦労をおかけしてしまった。ごめんなさい。

私はもともとコンピュータで作曲ごっこをやってきて、最初は難しくて自分では弾けないようなピアノ曲をコンピュータに弾かせて面白がっていたものだが、それが一人遊びとして自己完結しているだけなら問題はないものの、楽譜を介して演奏家という生身の他者へと音楽を渡さなければならないというクラシック界の掟と、そこに生じてくる作者の「責任」というものの重さを、このたびは痛感させられた。

しかも今回は、作曲者が初めて冒険し、演奏を聴きに行くという体験。演奏後は恥ずかしいことに、聴衆のみなさんにご紹介いただいて、まったくもって恐縮だった。

しかしけっこう多くのお客さんが「アルマジロ」を気に入って下さったらしく、作者としてこんなに幸せな事はない。演奏、大成功である。コンサート終了後、フランスで音楽プロデューサーをやっているという方からも「こういうのはなかなか無い。面白かったよ」と声をかけていただいた。

この作品は私としては「エンタメ系」に分類され、ビートが反復されそれに乗っかるというスタイルの単純さが、フュージョンっぽい感じもして、私にはまだまだ改善・進化の余地があるように思える系列のもの(他に Spiral Green や Concertinoなど)だが、「東京細胞」にはわりあい、そういう「ビートに乗って、素朴に楽しめる」作品の方が合ってるのでは、と勝手に想定したものである。

私の今回の体験は、作品をネタとして、作者ー演奏家ー聴衆とのあいだでコミュニケーションが成立する、という、私にとっては得がたい体験となった。私はこの瞬間、孤独ではなくなっていた。音楽という名の社会=コミュニケーションの真っ直中に立っていた。

音楽というコミュニケーション、コミュニケーションという音楽

音楽はコミュニケーションである。社会・文化の営みはすべてそうだが、特に音楽は、イデオロギーや言語や習慣などさまざまな差異を超えて、多文化的かつ平和なコミュニケーションを実現する可能性を秘めた、素晴らしい装置である。

作曲者や演奏家といった「個人」のアタマや手先に音楽が出現するのではない。背後にある様々なコミュニケーションが、音楽を生み出す。そして音楽が、さらに様々なコミュニケーションを生み出す。音楽はバラバラな「個」の内部に閉じ込められはしない。それは人々の「あいだ」に絶えず自己生成を繰り広げてゆくのである。そのプロセスは、人間社会そのものでもある(ニクラス・ルーマン参照)。

今回のコンサートの企画スタイルが、そうした音楽=コミュニケーションのありようを照らし出してくれたと思っている。もちろん、そこに「マジック」も相乗効果的に加わっていたのだから、独特に拡張された、至福のコミュニケーション空間である。人々は楽しんだ。たぶん多くのお客さんが、満足して帰ったことと思う。ケージのような、現在ですら不慣れな方には「前衛的」な音楽も、彼らの手腕によって身近なものとして、コミュニケート可能な素材として、呈示される。

2階でDJ的な仕事をしていながらひそかにポケモンをつかまえていた松本さんも、演出、ミーティングの他にも小道具・衣装づくりやパート譜づくり(言っていただければお手伝いできたのに・・・)のため連日びっしりと作業をされていたそうだ。他にも、陰でコンサートを支えていたたくさんの方々がいた。そのような、それ自体がコミュニケーションであるような連鎖のうえに、この「場所」が成立し、音楽というかたちで聴衆を巻き込んだコミュニケーションの渦がたちあらわれたのである。私は何にも役に立たない間抜け面のボンクラではあるが、この幸せな「社会」のただなかに立ち会うことができたのだった。

2階でDJ的な仕事をしていながらひそかにポケモンをつかまえていた松本さんも、演出、ミーティングの他にも小道具・衣装づくりやパート譜づくり(言っていただければお手伝いできたのに・・・)のため連日びっしりと作業をされていたそうだ。他にも、陰でコンサートを支えていたたくさんの方々がいた。そのような、それ自体がコミュニケーションであるような連鎖のうえに、この「場所」が成立し、音楽というかたちで聴衆を巻き込んだコミュニケーションの渦がたちあらわれたのである。私は何にも役に立たない間抜け面のボンクラではあるが、この幸せな「社会」のただなかに立ち会うことができたのだった。

曲を6月頃に作った後は何もせず、コンサートに全然たずさわってない私だったが、演奏者・スタッフたちの「打ち上げ」にも参加させていただいて、音楽関係者たちの楽しいコミュニケーションの片鱗にも触れることができた。東京に集まっている音楽家たちの日常的な交流を思うと、羨ましい限りである。みなさん音楽とともに、音楽によってコミュニケーションし、生活している。

9月4日、藝祭を見学する

そして翌日(4日)は、東京藝術大学の学生たちのお祭り「藝祭2016」を朝から昼まで見学させてもらった。コンサート明けで凄く疲れていて、せっかくの貴重なお休みの日なのに、早朝から松本さんと加藤さんが私を連れて行って下さったのである。たいへん申し訳ない。

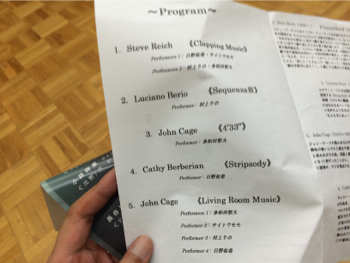

そこでは「こんたんぽらん。」というグループの方々(日野祐希さん、サイトウモモさん、多和田智大さん、村上りのさん)による「世にも奇妙な演奏会」を拝聴させていただいた。ケージ(ここでもリビングルーム・ミュージックと、4分33秒)やベリオ(ゼクエンツァⅢ)の作品などが演奏され、これまた興味深い、素敵な演奏会だった。芸大の学生たちがこういうのをやっているということは、とても頼もしい。

そこでは「こんたんぽらん。」というグループの方々(日野祐希さん、サイトウモモさん、多和田智大さん、村上りのさん)による「世にも奇妙な演奏会」を拝聴させていただいた。ケージ(ここでもリビングルーム・ミュージックと、4分33秒)やベリオ(ゼクエンツァⅢ)の作品などが演奏され、これまた興味深い、素敵な演奏会だった。芸大の学生たちがこういうのをやっているということは、とても頼もしい。

絵画作品も少し見たが、彼らの未熟でも熱いような、青春な勢いが感じられて楽しかった。何より、彼らは恵まれた環境にいるのであり、お互いに刺激し合って、どんどんがんばってほしいと思う。私はもうただのガラクタオヤジだが。

かくして、私の人生でもこれまでないような、もの凄く充実した、ゴージャスで格別な2日間を、東京で経験することができた。とりわけ親切にお相手して下さった松本和貴さん、加藤麗子さんをはじめ、関係したみなさんのおかげだ。

そして私は北海道に戻り、音楽上の他者とのコミュニケーションはネットだけに限定された、再び孤独な日常に戻ったのである。

利用上の注意事項

利用上の注意事項 スレッドを見る

スレッドを見る

記号

記号